L'oeuvre complète établie par le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou

Robert MALLET-STEVENS, l’œuvre

complète…

QUELQUES

NOTICES D’ŒUVRES EXTRAITES DU CATALOGUE

«ROBERT

MALLET-STEVENS, L’ŒUVRE COMPLÈTE»

(extraits

du dossier de presse réalisé à l’occasion de l’exposition rétrospective présentée

du 27 avril au 29 août 2005 au Centre Pompidou – toutes les notices du

dossier de presse ne sont pas reprises)

Portrait

de Robert Mallet-Stevens, vers 1924.

Photo

D.R. / Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens

/ © ADAGP, 2004, Paris

Pour toutes les photographies de cette page : © ADAGP, 2004, Paris

CHÂTEAU

DE M. PAUL POIRET, MÉZY, 1921-1923

Au début

des années 1920, le couturier Paul Poiret1 fait l’acquisition d’un vaste terrain dans les Yvelines pour

y installer sa résidence principale, destinée à accueillir sa retraite future.

«Entre Paris et le Havre, un mur d’argile et de craie accompagne la Seine à

travers tous ses méandres capricieux. Cette crête blanche et rocheuse est

couronnée, en maintes places, par un bois hirsute, à l’abri duquel j’ai assis

ma fière maison, en aval de Meulan, au-dessus d’un petit pays accroché à flanc

de coteau qu’on appelle Mézy2.»

Quel

architecte pour Mézy ? Avant-guerre, Paul Poiret a déjà sollicité Louis

Süe, qui avait installé en 1909 les salons du couturier avenue d’Antin. En

1916-1917, il a fait appel à Le Corbusier pour une villa destinée à sa famille,

située à Bormes-les-Mimosas et restée à l’état d’esquisse. En pourparlers avec

Auguste Perret3, le couturier choisira finalement Robert Mallet-Stevens,

peu de temps avant que ce dernier ne commence le projet pour Charles de

Noailles. Est-ce au sein des cercles d’artistes décorateurs que Poiret a

rencontré Mallet-Stevens – qui jusqu’alors n’avait jamais construit –, ou dans

le milieu des cinéastes modernes que fréquentait l’architecte ?

Dans ses

mémoires, Paul Poiret ne donne pas beaucoup de détails sur le programme de son

château. On sait peu de choses de ses attentes : pas d’usage

professionnel, mais une maison à la campagne pour une famille de trois

enfants ; en limite de la propriété, la maison du gardien, couplée au

garage ; plus loin, la demeure, calée sur un socle saillant.

Mallet-Stevens l’organise horizontalement autour d’un patio, au fond duquel se

trouve l’entrée. À l’ouest, l’aile des services adossée à la pente regroupe sur

deux niveaux la cuisine, la «salle des gens» et les six chambres des

domestiques. Dominant la vallée de la Seine, les espaces de réception occupent

l’équerre sud-est du plan : la salle à manger, et le hall en double

hauteur, qui structure l’ensemble du bâtiment et s’articule avec l’escalier

principal et le vestibule ‘entrée. Puis vient la galerie, sorte de salon

intime. En prolongement de l’aile est se trouvent, successivement, les appartements

de Monsieur (bureau et chambre) et ceux de Madame (chambre et boudoir à

l’extrémité est de la maison). Au premier étage, les chambres d’amis –

autonomes, grâce à un escalier extérieur –, et les chambres des enfants se

partagent les espaces de part et d’autre du vide formé par la double hauteur du

hall. Au-dessus de ce dernier, la tour de la cage d’escalier se prolonge vers

un troisième niveau et donne accès à un belvédère abrité sous un auvent, depuis

lequel le regard porte jusqu’à Paris.

Le

chantier débute en 1922. En juin 1923, alors que seul le gros œuvre est

terminé, Le Bulletin de la vie artistique fait état de l’arrêt du

chantier et du devenir incertain du projet. Il déplore «qu’un amateur illustre

ait pu ajourner la continuation du véritable château moderne qu’élevait pour

lui, non loin de Paris, M. Rob Mallet-Stevens4 ». Fin 1926, Paul Poiret étant en

faillite, Mallet-Stevens publie les photographies du bâtiment inachevé dans les

Cahiers d’art5, puis en 1927 dans L’Architecture vivante6. Ces clichés,

qu’il date de 1924, constituent, avec quelques dessins d’exécution du gros

œuvre, l’essentiel des sources pour ce projet. Ce sont ces mêmes photographies

qui seront ensuite publiées par l’architecte chez Charles Massin en 19307.

Elles

mettent paradoxalement en valeur, à travers l’image d’une des premières «ruines

modernes», les principes cubistes de la villa, dont l’état d’inachèvement

renforce l’aspect monolithique de la construction et l’écriture formelle de

l’architecte.

Ainsi

dématérialisé, le bâtiment se prête à une lecture essentiellement plastique des

volumes, dont les effets de masse et d’évidement suscitent la fascination du

commanditaire : «Tous mes matériaux avaient été portés à pied d’œuvre et

la maison était sortie du sol comme une plante vivace par les soins du

prestigieux architecte qu’est Mallet-Stevens. Elle était toute blanche, pure,

majestueuse, et un peu provocante, comme un lys […]. Où pouvais-je abriter ma

fuite, sinon dans ce coin clair et riant d’Île-de-France? La maison était inhabitable,

mais la maison du garde pouvait convenir à la modestie de mes besoins. Elle se

composait de deux chambres, d’une salle à manger, d’une cuisine, d’un garage et

d’une niche à chien. On pouvait se tailler un bonheur dans ce cube de ciment

armé8.»

Dans ses

écrits, Mallet-Stevens affirme que le béton armé est le matériau le plus à même

de mettre en œuvre «l’art essentiellement géométrique» qu’est pour lui

l’architecture9. Cependant, les images du chantier

de Mézy révèlent, sous l’apparence monolithique, une construction plus

traditionnelle10. En fait, un enduit épais recouvre

la maçonnerie de moellons et de briques et rend homogène l’aspect de la façade.

L’usage du béton armé est limité à certains linteaux et aux porte-à-faux qui

prolongent l’habitation sur les toits-terrasses. Plus qu’un propos sur la

construction, le discours de Mallet-Stevens met en relief le processus par

lequel un matériau «fait image». Tout semble se passer comme si l’architecte

construisait un imaginaire formel depuis les modes de production en béton armé

qu’il envisage, sans être effectivement en mesure de le concrétiser. Si le

château de Paul Poiret fait figure de prototype, c’est dans la mise en

application à grande échelle des principes architectoniques que, jusqu’alors,

Mallet-Stevens n’avait définis qu’au travers de ses travaux théoriques.

«Surfaces unies, arrêtes vives, courbes nettes, matières polies, angles droits

; clarté, ordre. C’est ma maison logique et géométrique de demain11.»

L’étagement et le déboîtement des volumes sont déjà familiers du vocabulaire de

l’architecte. Leur mise en œuvre révèle l’usage d’une trame rigoureuse, qui

détermine l’ordonnancement des percements, ainsi que le dessin du pavage du

patio. En outre, ce dernier laisse supposer l’existence d’un tracé régulateur,

qui unifie par la diagonale les trois ailes de la construction. C’est

certainement dans le grand hall que la structuration du cube à partir de ses

diagonales est la plus manifeste12.

L’édifice

inachevé resta à l’abandon pendant plusieurs années, avant d’être racheté vers

1933 par Elvire Popesco. L’artiste dramatique acquiert le château de Mézy par

l’intermédiaire du frère de Mallet-Stevens. C’est donc tout naturellement à ce

dernier qu’elle s’adresse pour achever la construction de la villa et en

conforter l’usage domestique. Les différents documents datés de 1938-1939,

portant le nom de la cliente en cartouche, montrent une étape ultérieure de

l’élaboration du projet avec l’apparition du second œuvre, notamment les

menuiseries. Les travaux envisagés ne pourront être menés à bien par

Mallet-Stevens, celui-ci s’étant réfugié avec son épouse dans le Sud-Ouest

après la déclaration des hostilités en 1939. C’est finalement un autre

architecte, Paul Boyer, qui achèvera les travaux après-guerre, en modifiant le

projet initial.

Aurélien

Lemonier

Château

de M. Paul Poiret, Mézy, 1921-1923.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

PROPRIÉTÉ

DU VICOMTE DE NOAILLES, HYÈRES, 1923-1928

C’est au printemps

1923 que Charles et Marie-Laure de Noailles confient à Mallet-Stevens le projet

de cette petite maison dans le midi, modeste résidence d’hiver qui deviendra au

fil d’agrandissements successifs l’étrange château moderne, prétexte au film

surréaliste de Man Ray : Les Mystères du château du dé1.

Cette

année charnière, au cours de laquelle l’architecte étudie aussi le Château de

Mézy2 pour le couturier Paul Poiret, est

celle de ses premiers contacts avec des clients et des sites réels. Cinq ans

après la fin de la guerre, Mallet-Stevens, âgé de 37 ans, n’a encore réalisé

aucun de ses projets, se limitant à la publication d’articles, à la

construction de décors éphémères et de maquettes, à la participation à des

salons et expositions.

Charles

et Marie-Laure, aristocrates fortunés et mécènes en renom, avaient reçu en

cadeau de mariage un terrain dominant la vieille ville de Hyères, sur la côte

varoise ; collectionneurs très impliqués dans les mouvements artistiques de

leur époque, animés par l’envie de prendre une part active, comme clients, à

l’aventure de la modernité, ils se mettent en quête d’un architecte capable de

conduire pour eux l’expérience d’une maison moderne. Après avoir rencontré Mies

van der Rohe, au Bauhaus de Weimar, puis consulté Le Corbusier, considérés

comme représentant l’avant-garde, ils s’adressent à Mallet-Stevens, présenté

comme un homme de goût et d’imagination par un ami commun. «Nous nous sommes

bien entendus, il était de rapports agréables3.»

Enclos

dans la deuxième enceinte médiévale du casteou, le terrain, couvrant à

l’origine 1, 5 ha du versant sud de la colline du vieux château, est traversé

d’est en ouest par l’ancien chemin de l’abbaye Saint-Bernard. Des murs de

soutènement l’organisent en terrasses, autrefois vouées aux cultures

maraîchères. En amont du chemin, une vieille bâtisse, seul reste du couvent

qu’occupaient des bernardines, bloque le côté est de la plus vaste des

terrasses servant d’assiette à la nouvelle construction. Elle sera adaptée en

bâtiment des communs. Sous cette terrasse, le long du chemin, trois caves

voûtées pourront également être intégrées au projet.

Noailles

commande une «petite maison, intéressante à habiter», pour profiter du soleil.

À l’exposition qu’il organise en mars 1924 à l’École spéciale d’architecture,

Mallet-Stevens présente un avant-projet de «résidence d’hiver pour le vicomte

de Noailles4».

Le dessin

en perspective évoque les planches de l’album Une cité moderne, par le

graphisme comme par la volumétrie générale et la modénature des façades, encore

teintées d’art décoratif. Toutefois, le plan montre à l’évidence que le projet,

loin de n’être qu’une image donnée à voir, s’appuie sur les données physiques

du terrain : la construction intègre à l’ouest l’extrémité de l’édifice

ancien, prend appui au sud sur le mur existant au long de la route d’accès et

qui lui sert de soubassement. Le volume du corps central, contenant un grand

hall de réception sur deux niveaux, est magnifié par des meneaux de béton d’une

dizaine de mètres de haut qui l’ancrent jusqu’au sol de la route. La

composition est dominée par un volume vertical contenant l’escalier, culminant

en belvédère. Cet avant-projet ne semble pas convenir au client, si l’on se

réfère à leurs échanges. Le 25 juin 1923, Charles de Noailles adresse à

Mallet-Stevens un schéma de disposition intérieure montrant l’orientation des

chambres à l’est et du séjour à l’ouest. Le 5 juillet 1923, réagissant vivement

à une première esquisse de l’architecte, il lui écrit : «J’ai envie de

bâtir une maison extrêmement moderne, mais par moderne j’entends employer tous

les moyens modernes pour arriver au maximum de rendement et de commodité. Je ne

compte pas plus sacrifier un pouce de fenêtre pour obtenir une façade Louis

XVI, que pour obtenir une façade moderne intéressante.»

Cependant,

à la même exposition, Mallet-Stevens montre un «projet de villa, 1924».

S’agit-il d’un projet sans site, dans la poursuite de ses recherches, destiné à

cette fameuse exposition ? Le programme est modeste et les volumes sont

simples, sans commune mesure avec la commande des Noailles. Sa première

proposition repoussée, on peut penser que Mallet-Stevens va se servir de cette

étude pour en soumettre une nouvelle à ses clients, tant la similitude des

principes volumétriques rapprochent le bâtiment réalisé de cette «villa 1924»

et l’éloigne de la première version.

En effet,

le projet définitif de janvier 1924 montre une toute autre implantation.

L’édifice est plus en retrait sur la terrasse existante, son emprise est

limitée par l’allée longitudinale. La relation avec le bâtiment existant et

avec les salles voûtées est réduite à de simples galeries. L’organisation

intérieure, comme celle des façades, est plus sobre, plus systématique. Le hall

d’entrée et les espaces de séjour sont de dimensions modestes. La composition

pyramidale, axée sur la tour-belvédère, est plus affirmée. Le jeu des volumes

est étudié pour être découvert latéralement, d’est en ouest, depuis l’allée, à

la manière d’un chemin de travelling.

Charles

de Noailles et Mallet-Stevens conviennent de confier la conduite des travaux à

un architecte local, Léon David, qui s’était occupé du relevé de l’état des

lieux.

Architecte

expérimenté, auteur de nombreux édifices publics éclectiques et de villas

régionalistes, David apportera au fil du chantier une maîtrise technique qui

faisait défaut à Mallet-Stevens, sans toutefois l’encourager sur la voie de

l’innovation. Une entreprise de Marseille spécialisée dans la construction en

béton armé est consultée, sans succès. L’édifice sera réalisé en maçonnerie

traditionnelle par un artisan local. La première phase de chantier est

entreprise en avril 1924 et s’achève en décembre 1925. Des modifications

importantes surviennent en cours de chantier, comme la suppression du

belvédère, jugé trop décoratif, à la demande de Charles de Noailles :

«Mais si vous vous en souvenez, je vous ai dit dès le premier jour que je ne

pourrais jamais supporter quoi que ce soit dans la maison ayant un but

seulement architectural et que je cherchais une maison infiniment pratique et

simple, où chaque chose serait combinée du seul point de vue de l’utilité. Vous

voyez pourquoi, maintenant, chaque fois que je regarde la tour, qui donne

forcément à la maison un côté architectural, elle me représente tout ce que je

désirais éviter [...] Je me rends compte que je n’y remonterai plus jamais et

que son côté architectural m’ennuiera plus de jour en jour5.»

L’architecte ordonne à regret la démolition partielle du belvédère.

C’est

sans doute pour les mêmes raisons qu’est rejeté le projet d’une élégante

cheminée de jardin destinée à évacuer les fumées du foyer du grand salon

provençal situé au sous-sol. On préférera à cet objet sculptural haut de 9 m,

préfigurant la tour du Pavillon du tourisme de l’exposition de 1925, une

solution discrète et efficace : un simple conduit, dissimulé dans

l’épaisseur du mur.

Au

contraire, la réalisation d’un mur d’enceinte percé de baies, en surélévation

du parapet de la terrasse-parvis, est décidée d’un commun accord6. Cette

étonnante disposition, qui permet d’enclore une vaste pièce extérieure en

découpant le paysage en tableaux, semble suggérée par le client lui-même. Dans

le paysage, cet écran joue comme une réminiscence des ruines du vieux château

qui domine le site. Il entoure de mystère la nouvelle construction et dissimule

ses occupants.

Six mois

après l’ouverture du chantier, Noailles demande l’ajout de trois chambres au

projet. Connectée par un long couloir greffé à l’escalier central, l’aile de

«l’annexe» est un simple parallélépipède implanté au long de la galerie de

service conduisant au bâtiment des communs. Le couloir distribue les chambres

au nord, et le toit de la galerie est utilisé comme terrasse. Pour abriter

voitures et chauffeurs, un bâtiment distinct est dessiné par Léon David à l’ouest

des communs. Un traitement unitaire des façades et des toits-terrasses donne à

l’ensemble un aspect homogène, masquant les différences constructives et

historiques. Les constructions anciennes et nouvelles, les maçonneries

traditionnelles et les quelques voiles de béton armé sont unifiés par un même

épiderme.

La villa,

achevée en décembre 1925, est déjà très confortable, sans luxe ni ostentation,

mais loin de la modeste «petite maison» du programme initial. En plus des

nombreuses annexes et espaces de service, les appartements des Noailles et de

leurs invités comptent huit chambres de petite taille, et autant de salles de

bains ouvrant toutes au sud sur une terrasse extérieure. Une petite salle à

manger et un salon sont heureusement complétés par l’aménagement, dans les

salles voûtées, d’un grand hall et d’un salon de 70 m2 chacun.

Aucune

trace de décor ou d’ornement. Seule une horloge, dessinée par Francis Jourdain7,

répercute la même heure au mur de chaque pièce. Dans la même logique de

dépouillement que celle des volumes extérieurs, les espaces ne sont animés que

par le jeu de la lumière sur les matériaux simples qui en forment les

parois : sol en terrazzolith8, murs badigeonnés à la chaux. Même

les luminaires en appliques sont constitués d’une niche maçonnée.

Des

œuvres d’un artiste sont intégrées ici ou là : deux vitraux de Barillet

éclairant les paliers de l’escalier, un bas-relief des frères Martel sur la

colonne centrale, dans l’entrée, une porte associant cinq métaux, véritable

composition néoplastique de l’orfèvre dinandier Claudius Linossier9.

Le

mobilier utilitaire s’intègre souvent aux parois : placards et penderies

murales, mais aussi aménagements de la salle à manger. Pierre Chareau, à qui on

commande du mobilier, aménage une «chambre en plein air à l’américaine10» sur la

terrasse de la chambre de Monsieur. Les artistes hollandais du groupe De Stijl

apportent leur touche au projet. Theo Van Doesburg est convié dès 1924 à

réaliser la mise en couleur des parois d’une petite pièce consacrée à la

confection des bouquets11. Seybold Van Ravesteyn12 est

chargé du mobilier et de la polychromie de la chambre d’amis du deuxième étage,

qu’il réalise en janvier 1926. La composition avec gris et noir, l’une des deux

seules toiles de Mondrian vendues en France de son vivant, trouve place au mur

de cette chambre.

Après

leur séjour inaugural de janvier 1926, les Noailles décident de pousser plus

loin l’expérience architecturale et d’augmenter leur capacité d’accueil. Le

couloir de l’annexe s’étire vers le haut de la propriété. Une aile de quatre

chambres d’amis est construite, ouvrant sur un jardin suspendu. Djo Bourgeois13 en

conçoit l’aménagement intérieur. À l’arrière, c’est l’occasion d’ajouter sept

chambres de domestiques. Les formes et les matériaux sont les mêmes que ceux

des constructions précédentes. La même année, séduit par le «jardin d’eau et de

lumière» présenté à l’exposition de 1925 par Gabriel Guévrékian, Noailles lui

commande, par l’intermédiaire de Mallet-Stevens, le jardin triangulaire à l’est

de la villa14. Moins un jardin qu’une sculpture

géométrique rigoureuse, il alterne en damiers les dalles de mosaïque de pâte de

verre avec les jardinières de tulipes, en une figure qui finalement fusionne

avec les parois qui la limitent. Si, en maquette, il apparaissait comme un

enclos dont une fontaine constituait le point focal, en réalité, le sommet du

triangle s’ouvre largement sur le paysage. Lors du chantier, le vicomte fait en

effet disposer, sur un socle tournant à la pointe du jardin, une sculpture

commandée à Jacques Lipchitz et, interrompant le mur périphérique, ouvre une

brèche à l’extrémité du kaléidoscope.

Fin 1926,

Mallet-Stevens étudie pour la villa d’Hyères un «atelier» de 50 m2 qui vient

opportunément compléter les espaces de séjour, pour des invités plus nombreux15. Cette

nouvelle extension, qui occupe une cour fermée au nord du hall, prend la forme

d’une construction simple, carrée, couverte d’une verrière. La réponse de

l’architecte à cette implantation particulière, interdisant toute relation avec

le dehors, est recentrée sur l’architecture intérieure. Les parois, libres de

fenêtres, sont animées par un traitement en relief de la contre-cloison en

brique, dont les niches et décrochés répondent aux jeux de niveaux du plafond

suspendu, en une composition «intégrale» aux références néoplastiques. Le

vitrail monochrome de Louis Barillet16 diffuse, grâce aux quatre types de

verre «soleil» qui le composent, une lumière douce et régulière, efficace pour

un atelier et valorisante pour l’architecture intérieure et le relief des

parois. Dans cet «atelier», achevé pour l’hiver 1927, culmine l’esprit

fonctionnaliste du mobilier : table en tôle laquée grise montée sur

roulettes, lampes métalliques articulées, sièges en tube chromé et toile blanche,

fauteuils en caoutchouc.

Le

reportage photographique de Thérèse Bonney réalisé en février 1928 montre aussi

la piscine achevée. Il s’agit d’une autre surprise, contrastant, comme

l’atelier, avec le dépouillement des appartements. Un autre point fort de

l’expression formelle est offert par ce vaste volume au plafond lumineux,

s’ouvrant par de larges baies vitrées sur une grande terrasse, constituée du

toit de l’annexe. Répondant à une logique apparemment complexe, une poutraison

de béton armé disposée en diagonale décompose le plafond en figures

géométriques simples de béton mince, incorporant des ensembles de pavés de

verre, et produit l’effet saisissant d’un vitrail géant. Les grands châssis

vitrés s’escamotent dans le sol pour permettre une continuité parfaite avec la

terrasse extérieure, affectée à la culture physique. Le programme des espaces

voués au sport s’enrichit l’année suivante d’un gymnase, puis en 1932 d’une

salle de squash, qui viennent densifier la construction en occupant les espaces

laissés libres entre les volumes bâtis et les murs de soutènement des

terrasses. D’autres extensions, strictement quantitatives, sont réalisées

entre-temps, dont une aile de chambres, dite «pavillon», affectée au logement

des domestiques, à l’extrémité ouest, et diverses modifications densifiant la

zone des communs.

À l’issue

des différentes campagnes de travaux, qui alternent avec les séjours des

Noailles, la villa compte une soixantaine de pièces principales sur plus de

2000 m2, constituant dans le site un ensemble globalement homogène. Cependant,

la moitié de ces espaces affectés au service et au logement des domestiques

semblent avoir été conçus principalement par l’architecte local, Léon David.

Les matériaux de revêtement comme le traitement architectural les différencient

des espaces de maîtres. Contrastant avec la modernité réservée à ces derniers,

l’aménagement intérieur des espaces de service s’accommode de tomettes

provençales, des produits les plus courants pour les huisseries, la quincaillerie,

l’appareillage électrique ou sanitaire. Par-delà les différences de confort,

une médiocrité architecturale se trahit en façade par des ouvertures aux

proportions quelconques ; des volets à persiennes apparaissent ici ou là.

Du

résultat composite de ces adaptations et extensions successives, laissant place

à l’improvisation, provient sans doute la relative discrétion dont fit preuve

la presse spécialisée et professionnelle. Seul le magazine Art et décoration

consacre en juillet 1928 un article complet, illustré des photos de Thérèse

Bonney. La réussite de l’opération n’apparaissait avec évidence qu’à ceux qui

avaient le privilège d’y séjourner : «La maison réservait une surprise

après l’autre, et inépuisables paraissaient ses ressources17». Man

Ray, invité par Charles de Noailles à réaliser un film de fiction, est

enthousiasmé par le décor naturel. Dans Les Mystères du château du dé18, une

fantaisie surréaliste prenant pour argument les premiers vers d’un poème de

Mallarmé, «Un coup de dé jamais n’abolira le hasard», Man Ray met en scène les

amis de son commanditaire, mais s’amuse surtout à lancer la caméra en une

découverte exhaustive des qualités architecturales de la villa Noailles.

Progressivement,

les Noailles se détachent de l’architecture. Après une période d’abandon et de

dégradations, dues à la guerre, Marie-Laure occupe seule, l’été, une partie de

la villa, où elle procède à des réparations malheureuses et à des modifications

discutables. Après son décès, la villa est rachetée en 1973 par la municipalité

d’Hyères, protégée au titre des Monuments historiques en 1975, et bénéficie à

partir de 1986 de campagnes de restauration19.

Jacques

Repiquet et Cécile Briolle

Propriété

du Vicomte de Noailles, Hyères, 1923-1928.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

HÔTEL

PARTICULIER DE MME COLLINET, BOULOGNE-BILLANCOURT, 1925-1926

Cet hôtel

particulier se situe à proximité du bois de Boulogne, 8 rue Denfert-Rochereau,

dans une voie nouvelle. Il se situe sur une parcelle large de dix mètres, la

propriétaire constituant, à partir du terrain d’origine, deux autres lots. Deux

autres villas de proportions identiques seront ainsi bâties entre 1926 et 1927

par Le Corbusier et Raymond Fischer. Elles forment un ensemble remarquable et

particulièrement homogène, chacun des architectes tenant compte de l’œuvre

antérieure. Les contraintes d’urbanisme sont drastiques ; la volumétrie de la

Villa Cook de Le Corbusier prendra en considération les proportions de celle de

Mallet-Stevens qui la précède et lui est mitoyenne.

Élevée

sur une parcelle étroite et assez profonde, la Maison Collinet est construite

dans l’alignement. Un jardinet la sépare de la rue ; le vrai jardin se trouve

derrière.

Le

programme est assez simple : deux chambres de maîtres, au deuxième, un vaste

volume de réception au premier comprenant un hall-salon-atelier d’artiste

ouvrant sur l’arrière, une bibliothèque côté bois, et une salle à manger – que

dessert un simple office avec évier et monte-plats – constituent l’assiette de

ce programme1. Grâce à l’emploi du béton armé et

au plan libre qui en résulte, Mallet-Stevens crée un espace totalement ouvert

sur le hall-salon. Une simple marche sépare visuellement celui-ci de la salle à

manger. Les services et le garage sont au rez-de-chaussée. L’escalier, saillant

sur la façade, est éclairé par une longue fenêtre verticale qui contraste avec

l’horizontalité des autres fenêtres. Sa disposition demeure traditionnelle. En

comparaison avec son illustre voisine, la Maison Collinet demeure encore

conventionnelle malgré ses pièces de réception aux volumes modulés, sa

mezzanine et ses chambres aux proportions confortables. Toutefois, nous sommes

bien loin des inventions plastiques et surtout structurelles de la villa Cook,

dans laquelle Le Corbusier applique pour la première fois toutes les

composantes de ses «cinq points». Rappelons ici, l’emploi des pilotis qui

permettaient de dégager le rez-de-chaussée et d’une «nacelle» type avion qui

englobe l’entrée et le départ de l’escalier, les cloisons et le mur de façade

incurvés et surtout la révolutionnaire inversion du plan qui la caractérise.

Les

chambres de maîtres et de domestique sont placées au premier. Le salon-atelier

qu’une cheminée non-conformistes sépare symboliquement de la salle à manger et

la cuisine montent au second étage. La mezzanine de l’atelier, en soupente,

s’ouvre sur une terrasse aménagée avec auvents et points de vues renouvelés sur

le bois.

Si le

balcon plein en béton de «la chambre de madame» et l’auvent apportent une

touche moderne à la façade sur rue de la Maison Collinet, les fenêtres, certes

en longueur, sont dans l’épaisseur du mur. Celles de la Villa Cook sont en

bande continue et affleurent sur la façade... preuve de l’appartenance de

celle-ci au Style international2.

La façade

arrière de la Maison Collinet est caractérisée par le balcon régnant à l’étage

de réception, et par la haute verrière qui éclaire la salon-atelier. Les

élévations et l’organisation même du plan renforcent cette opposition entre

avant et arrière. En fait, cette villa s’apparente assez à la production

contemporaine d’Adolf Loos. Ses fenêtres, par exemple, présentent des analogies

avec la «typologie» des huisseries que Loos3 emploiera pour la Maison de Tristan

Tzara (1927). Il faut surtout voir dans la Maison Collinet le prélude à la

villa urbaine ou villa-atelier qui caractérisera la rue Mallet-Stevens.

Olivier

Cinqualbre

Hôtel

particulier de Mme Collinet, Boulogne-Billancourt, 1925-1926.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

RUE

MALLET-STEVENS, PARIS, 1926-1934

Souvent

comparée dans la presse de l’époque à la Cité Seurat, qui compte des villas

modernes signées Perret et Lurçat, la voie nouvelle que Mallet-Stevens crée et

bâtit dans le XVIe arrondissement repose sur une opération immobilière

originale. À son origine se trouvent Daniel Dreyfus, propriétaire d’un terrain

situé derrière son domicile du 71 rue de l’Assomption et susceptible d’être

loti, Mallet-Stevens, qui a déjà eu ce dernier pour commanditaire lors de la

rénovation de l’hôtel des Roches noires, à Trouville, ainsi que des clients

potentiels appartenant à leurs cercles de relations.

Le

terrain occupe une surface totale de 3 827 m2. Le projet de lotissement est

approuvé en préfecture le 12 septembre 1925. À partir de ce moment, achats de

terrains et dépôts de permis de construire vont s’échelonner jusque dans le

courant de 1926. Un syndicat de copropriétaires est constitué, dont le rôle

«d’aménageur» de la voie est effectif dès novembre 19261. Trois

premiers bâtiments, destinés à Mme Reifenberg, à M. et Mme Allatini, et à M.

Dreyfus, sont édifiés ensemble, suivis de ceux des familles Martel et

Mallet-Stevens.

En mai

1926, alors que les chantiers sont lancés, l’architecte livre un texte

concernant son projet : «La rue que j’ai la bonne fortune de construire

est située à Auteuil et aboutit rue du Docteur-Blanche. Aucun commerce n’y est

autorisé. Elle est exclusivement réservée à l’habitation, au repos ; on doit y

trouver un calme réel, loin du mouvement et du bruit, et son aspect même, par

sa structure générale, doit évoquer la placidité sans tristesse. Une rue peut

être gaie, joyeuse, même, tout en étant “reposante”. Elle ne doit pas forcément

emprunter ses lignes à celles d’un cimetière pour engendrer l’idée de repos ;

d’ailleurs, le Campo Santo de Gênes, par son architecture compliquée,

tourmentée, n’est pas “reposant”. La chaussée, pavée en éventails de grès, sera

bordée de trottoirs agrandis par de larges bandes de gazon formant zone non

aedificandi. Aucune barrière ne limitera ces zones, la verdure allant

directement du trottoir aux maisons. L’aspect général sera donc de maisons

parmi des jardins, d’hôtels particuliers au milieu d’un seul jardin. Ces hôtels,

ayant chacun un programme spécial, sont très différents les uns des autres,

mais conçus dans un même esprit afin de créer une unité. Si les programmes ne

sont pas semblables, les exigences de chacun des habitants sont les

mêmes : de l’air, de la lumière. Aussi toutes les baies sont vastes, très

vastes, corrigées en tant que température par le chauffage central. Les

constructions sont en béton armé, autorisant de grandes portées sans points

d’appui intermédiaires, permettant des espaces libres sans poteaux. Toutes ces

maisons sont couvertes en terrasse. […] La maison du “repos” doit et peut avoir

un coin fleuri, un espace à ciel ouvert. Et toutes ces terrasses à différents

étages, disposées en gradins, sur une rue entière, procureront un ensemble de

verdure s’harmonisant avec les lignes calmes de l’architecture2.»

Bien que

les chantiers intérieurs des deux derniers hôtels ne soient pas achevés, la rue

est inaugurée le 20 juillet 1927, en présence de M. Bokanowski, ministre du

Commerce et de l’Industrie, de MM. Bouju, préfet de la Seine, et Chiappe,

préfet de police, de Paul Léon, directeur des Beaux-Arts, et de Fernand

Laurent, conseiller municipal d’Auteuil. «Cette manifestation d’art

architectural moderne» est filmée par les actualités cinématographiques des

firmes Gaumont et Pathé et abondamment couverte par la presse généraliste3.

Si le

traitement de la zone non aedificandi est conforme au propos de Mallet-Stevens,

la réalité paysagère est en deçà des prétentions affichées. Mme Reifenberg aura

beau faire planter un cèdre bleu, la rue Mallet-Stevens n’en demeure pas moins

très éloignée d’une cité-jardin. Son aspect minéral, ses proportions, son unité

architecturale la projettent dans une dimension urbaine affirmée. Son

équipement même en fait une rue moderne : «L’éclairage sera assuré par

trois candélabres en béton armé dessinés par M. Mallet-Stevens, d’un modèle

analogue à ceux de l’exposition… Paris 1925, avec luminaire identique à celui

de la rue La-Fontaine, Paris XVIe4». «Tous ces hôtels ont été érigés en

béton» : c’est ce que proclame l’architecte et que relèvent les

journalistes. Pour l’un, il y a là l’affirmation de la modernité, pour les

autres l’explicitation de cette esthétique nouvelle. La réalité constructive

est plus nuancée, comme l’expose Mallet-Stevens : «Leur structure est

nettement apparente. La pierre n’intervient jamais pour la masquer. Mais seule

l’armature, c’est-à-dire le cadre fixe, est en ciment armé. Les parois qui ne

supportent rien sont en brique creuse, isolant d’une parfaite étanchéité. Je

compare volontiers ce mode de construction à celui d’une ombrelle, dont le

cadre est en fibres métalliques, qui maintiennent la soie. Les murs mitoyens

sont en pierre, ainsi que l’exige la municipalité5.» Pour

unifier structure et remplissage, se pose alors la question du

revêtement : un crépi est choisi, par souci d’économie, mais sans doute

aussi pour l’image, recherchée, de construction en ciment armé. Les surfaces

sont nues et lisses, à l’exception des soubassements : un relief en cannelures

horizontales file au bas de toutes les façades et les murs de la rue. Le

chantier de gros œuvre est assuré dans sa totalité par l’entreprise de

maçonnerie dirigée par André Lafond, et son suivi assumé principalement par

Gabriel Guévrékian6. Au fil des entretiens qu’il

accorde, Mallet-Stevens revendique l’emploi du béton pour les grandes

dimensions des ouvertures et des porte-à-faux, qu’autorise ce matériau. Il

souligne constamment l’importance donnée aux éléments de second œuvre (fenêtres

à glissière, canalisations encastrées, sols sans joints…), à l’équipement

moderne (chauffage central, téléphone inter-communication dans chaque pièce,

sirènes d’alarme anti-effraction…). Enfin, il insiste sur la cohérence

architecturale de l’opération : «Renonçant à un individualisme souvent

préjudiciable à l’harmonie générale, mes clients ont accepté que leurs hôtels

respectifs, tout en gardant leurs caractéristiques, fissent partie d’un

ensemble, c’est-à-dire d’un corps d’architecture un et indivisible. Ces hôtels

ne sont pas juxtaposés au petit bonheur ou suivant les hasards d’une

construction livrée à l’anarchie. Une idée commune a régi leurs rapports. Aussi

forment-ils un bloc parfaitement homogène7.»

C’est

précisément cette dimension d’ensemble qui donne toute sa portée à la rue

Mallet-Stevens. Si les photographies des bâtiments sont fréquemment reproduites

dans la presse française et étrangère, si les commentaires des journalistes –

séduits, dubitatifs ou défavorables – abondent, si la rue provoque même des

réactions d’écrivains8, l’analyse architecturale est rare

et peu prolixe. Howard Robertson et Frank Yerbury font de la rue le sujet d’un

de leurs voyages en architecture moderne ; Siegfried Giedion et Theo Van

Doesburg, chacun dans sa visée théorique, s’emparent de cette réalisation pour

reprocher à Mallet-Stevens, l’un son formalisme, l’autre son manque de rigueur

théorique9.

Quant au

nom attribué à cette voie, l’explication est donnée par l’architecte : «Ce

sont les habitants de cette rue qui ont demandé eux-mêmes à M. Qui-de-Droit

l’autorisation de lui donner mon nom10.»

Olivier

Cinqualbre

Inauguration

de la rue Mallet-Stevens, 1927.

Photo

D.R. / Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens

/ © ADAGP, 2004, Paris

Rue

Mallet-Stevens vue depuis son extrémité, 1927.

Photographie

Marc Vaux, tirage original 17,4 x 23,3 cm / Centre Pompidou, Mnam-Cci,

Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens, don de M.J. Videlier Martel / © ADAGP,

2004, Paris

HÔTEL

PARTICULIER DE MME REIFENBERG, RUE MALLET-STEVENS, PARIS, 1925-1927

L’hôtel

particulier pour Mme Reifenberg est le premier projet qui voit le jour dans la

future rue Mallet-Stevens. Il porte le numéro 4-6. Le terrain est acquis le 9

octobre 1925. Déposé quelques jours après – le 19 octobre –, le permis de

construire est refusé le 27 du même mois, puis accordé le 27 juillet 19261. C’est

également l’édifice le plus imposant. La surface construite de la parcelle

mesure plus de 300 m2 et le bâtiment s’élève sur 4 niveaux, sans compter le

sous-sol et une terrasse qui s’étend sur la totalité de la toiture. L’échelle à

laquelle est confronté l’architecte est tout autre que pour ses précédentes

expériences urbaines, la maison Collinet ou la maison Auger. Ici, le bâtiment a

11, 45 m de profondeur, pour une façade de 27, 90 m. À l’arrière, une courette

offre des ouvertures possibles aux pièces en étage, mais la forme générale sous

laquelle on perçoit l’hôtel est un parallélépipède, avec, ici et là, des

retraits pour intégrer décrochements et terrasses. Suivant la méthode qu’il a

pu développer dans ses projets antérieurs, Mallet-Stevens privilégie

l’organisation intérieure et en fait dépendre la silhouette de sa construction.

L’élément structurant de la composition est la cage d’escalier. Celle-ci est exhibée

en façade, mais décentrée. Elle est ornée d’un vitrail de Barillet et Le

Chevallier sur toute sa hauteur, mais échancrée à son sommet, afin de ne

présenter que le volume nécessaire à sa fonction d’accès supérieur.

La

couverture des terrasses par des voiles de béton offre à l’édifice, avec les

arêtes des balcons, son lot d’horizontales ; en verticale, ce sont les

cheminées qui sont traitées en lames et scandent un des pignons. Ce jeu des

volumes et des lignes orthogonales, qui donnent à l’édifice sa dynamique, est

l’apanage de Mallet-Stevens. Un style personnel qui est décrié par Sigfried

Giedion : «L’architecte n’est pas venu au bout de la massivité congénitale

de cette maison d’habitation. Ses différents corps de bâti (cage d’escalier,

dalle de protection du toit, cube d’habitation) se juxtaposent sans

s’interpénétrer. On sent que les attributs du Nouveau Construire (surfaces

lisses, toit plat, absence de corniches, éléments en porte-à-faux) se

fragmentent en détails formels, alors que la conception d’ensemble est fondée

sur un type de construction qui sacrifie encore à une esthétique de la

représentation2.» Cette critique advient alors même

que Giedion reconnaît aux maisons de la rue Mallet-Stevens la capacité d’apporter

«la preuve de l’incompatibilité de l’architecture moderne et d’un style de

riches3».

À

l’exception du rez-de-chaussée, abandonné aux pièces techniques (garage,

lingerie, cuisine, resserre à malles) et aux chambres des domestiques, la

distribution est classique, réservant au premier étage les pièces de réception

et la chambre de la maîtresse de maison, et aux deux autres étages les chambres

d’enfants et d’amis. Pour décorer et meubler l’ensemble de ces pièces, il sera

fait appel à des créateurs modernes proches de l’architecte : Pierre

Chareau, Francis Jourdain, Gabriel Guévrékian, Bernard Bijvoet, Noémi Hess. La

décoration intérieure signée Mallet-Stevens se limite donc à l’entrée et à la

cage de l’escalier : «Chez Mme Reifenberg, une large porte vitrée, sous un

auvent, donne accès au vestibule… pas tout à fait : il faut encore

franchir une grille solide de M. Jean Prouvé, une très belle grille, et très

originale dans sa simplicité. Pourquoi ce luxe de moyens défensifs ?

Prudence ou fantaisie ? Je pencherai plutôt pour la fantaisie – le

rigorisme de nos modernes architectes a de ces concessions –, une fantaisie

sans futilité, d’ailleurs. Il s’agissait de rompre l’uniformité d’une salle

carrée dont la destination ne comporte que peu d’éléments à tourner en décor.

On est bien obligé d’en venir à un peu d’arbitraire. Seulement, pour ne pas

trop le laisser voir, on reste dans l’austérité. Plus de boiseries sur les murs

et au plafond, c’est entendu ; des revêtements unis ; pas de meubles

inutiles : une seule banquette ; pas de tapis malsain : un sol

sans joints en cerazolite ; mais aussi une grille massive en fer. Et vous

allez retrouver partout du métal, du métal tout nu, comme pour un organe de

machine. Ses angles géométriques ont remplacé les arabesques, les fleurons et

les astragales. Au maniérisme a succédé le machinisme. On ne change pas

d’atmosphère en passant de l’usine à son home4.» Entre

un commentateur dont on ne sait s’il adhère au concept qu’il énonce et qui

renvoie implicitement à la formule de Le Corbusier selon laquelle la maison est

une «machine à habiter», et un critique sans grande retenue, proche du même Le

Corbusier, on mesure combien la voie de Mallet-Stevens fut, sous les jugements,

étroite.

Olivier

Cinqualbre

HÔTEL PARTICULIER

DE JOËL ET JAN MARTEL, RUE MALLET-STEVENS, PARIS, 1926-1927

L’atelier

des frères Martel, au n°10 de la rue, se distingue des constructions voisines,

tant par la taille de la parcelle (18.60 x 12 m) et par son programme que par

son organisation formelle. Un premier permis de construire est déposé le 20 mai

19261. Le refus de la municipalité

n’empêchera pas les travaux de fondation de commencer au début du mois de juin2, alors

que le gros œuvre de l’hôtel Reifenberg est presque achevé.

Outre la

spécificité du programme – un atelier pour les deux sculpteurs et trois

appartements autonomes –, la singularité de la demande permet à Mallet-Stevens

de mettre en œuvre une distribution intérieure rompant avec l’idée d’un espace

servant qui distribue les pièces de représentation. Comme le remarque Christan

Bonnefoi3, à la notion d’étage se substitue

celle d’articulation de volumes fragmentés, correspondant aux différents

éléments du programme, qui s’interpénètrent. En coupe, cette discontinuité est

clairement lisible. Elle est en effet issue de la dénivellation du

rez-de-chaussée, divisé en trois niveaux : l’atelier supérieur, au niveau

de la rue, l’atelier inférieur en contrebas de celle-ci (-1, 35 m), et la

loggia, en mezzanine sur l’atelier inférieur (+0, 90 m). Ce décalage se

répercute sur tous les niveaux de la construction et induit le positionnement

des étages supérieurs les uns par rapport aux autres.

Au centre

de la construction, le pivot central de la cage d’escalier, cylindrique,

recompose l’unité de l’ensemble. Il articule en effet les différents volumes

des appartements. De l’extérieur, l’émergence de son couronnement – un disque

en ciment dont la sous-face est carrelée en mosaïque rouge –, et le long

vitrail de Barillet courant sur toute la hauteur de la tour distinguent

celle-ci du reste de la construction. À l’intérieur, à la spirale continue de

l’escalier enfermée dans le cylindre4 répondent plusieurs volées de

quelques marches, accrochées au dos du mur de la cage, qui permettent de relier

les deux demi-niveaux d’un même étage. Cette dénivellation est désignée, depuis

la rue, par l’escalier droit situé à l’angle de la terrasse du premier étage,

qui, empiétant sur le volume de l’atelier de sculpture, dessert la terrasse

commune aux appartements du premier et du second5. C’est ce

dispositif complexe qui unifie la composition architecturale, faite de

l’imbrication de volumes géométriques simples – un cylindre, des cubes, une

oblique – et qui construit un espace fluide.

Le

bâtiment présente au visiteur trois entrées : à gauche le garage, à droite

l’atelier, au centre l’entrée principale – une porte réalisée par Jean Prouvé6. Ses

quatre panneaux de verre verticaux sont protégés par de longues bandes de métal

de 5 cm de largeur, disposées verticalement en lignes brisées alternées. Les

deux ouvrants centraux, légèrement en retrait, glissent latéralement pour

laisser entrer le visiteur dans le hall. C’est depuis ce hall que se fait la

séparation entre les circulations privées et celle réservée aux personnes

extérieures. En effet, soit on emprunte l’escalier contenu dans le volume

cylindrique central et on accède successivement aux trois appartements

autonomes des étages supérieurs ; soit on se dirige à droite, vers

l’atelier de sculpture de plain-pied ; soit, enfin, face à la porte

d’entrée, on emprunte un escalier accolé à la cage, afin de gagner l’atelier

inférieur. À mi-parcours, une dernière volée permet de gagner la

galerie-bibliothèque située en mezzanine et éclairée par une large verrière.

Cet espace devait être utilisé par les frères Martel pour recevoir leurs

clients.

En

contrebas se trouve l’atelier inférieur, destiné au moulage et au travail de la

glaise7. Sous la galerie, la partie gauche

de celui-ci est aménagée en pièce de repos et peut être isolée par un grand

rideau en toile caoutchoutée bleue monté sur rail.

Dans les

étages domestiques, c’est l’aménagement intérieur qui retient l’attention des

commentateurs de l’époque. Les frères Martel se sont fortement impliqués dans

le projet, tant financièrement8 que dans la conception de certains

aménagements : «L‘appartement du second étage a exactement la même

disposition que celui du premier, la terrasse en plus. De cette terrasse

recouverte de carrelage gris, rouge blanc et noir, nous pouvons passer par une

porte vitrée dans le living room. Les meubles ont été dessinés par Francis

Jourdain. Ils ont ceci de particulier qu’aucun d’eux ne touche le sol… Ce sont

des meubles coulissants. En effet, ils sont fixés au mur par deux tringles

parallèles et peuvent être déplacés le long de ces tringles suivant les

besoins. Ce sont des casiers, étagères, bibliothèques. Ainsi, le sol en granito

beige peut être nettoyé facilement…» Dans les chambres, nous retrouvons la même

attention portée au détail, ainsi que le principe d’un ameublement ancré dans

le mur et libérant ainsi le sol de tout obstacle visuel9. Citons,

en particulier, une penderie à porte coulissante et, dans la chambre voisine,

un studio-bar dessiné par Charlotte Perriand. Le troisième étage reprend également

les mêmes principes d’organisation que les deux précédents : deux chambres

(cette fois, pour les domestiques) et la cuisine ; quelques marches plus

haut, une grande chambre à coucher-studio, dessinée par Gabriel Guévrékian, se

prolonge vers l’extérieur par un court balcon. Et au dernier étage, la terrasse

supérieure, dont le sol est structuré par un motif géométrique polychrome, est

utilisé par les habitants comme solarium. De là, il est possible de gagner le

sommet de «l’observatoire» depuis lequel la vue, resserrée par le disque qui le

coiffe, cadre le regard sur les édifices de la rue.

L’atelier

des frères Martel n’a pas été modifié depuis sa construction et présente encore

aujourd’hui son architecture d’origine.

Aurélien

Lemonier

Hôtel

Martel, vue de l’atelier.

Photographie

Marc Vaux, tirage original 18 x 23,5 cm / Centre Pompidou, Mnam-Cci,

Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens, don de M.J. Videlier Martel / © ADAGP,

2004, Paris

Hôtel

particulier de Jan et Joël Martel, rue Mallet-Stevens, Paris, 1926-1927.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

HÔTEL

PARTICULIER DE M. ET MME MALLET-STEVENS, RUE MALLET-STEVENS, PARIS, 1926-1927

Le 5 août

1926, une demande de permis de construire pour un hôtel privé est déposée par

Mme Mallet-Stevens, résidant 236 rue du faubourg Saint-Honoré, à Paris1. L’accord

est donné cinq jours plus tard. Ce bâtiment de quatre étages est destiné à

l’agence de l’architecte et à l’habitation de sa famille. Dans la voie

constitutive du lotissement, il se situe au n°12 et occupe une place

particulière, à l’un des angles avec la rue du Docteur-Blanche. L’entrée de

l’agence et le garage donnent sur la rue Mallet-Stevens, celle du domicile rue

du Docteur-Blanche. La totalité de la parcelle est bâtie au rez-de-chaussée.

L’agence occupe la moitié de la surface, l’atelier donnant, derrière une large

baie vitrée, sur la voie privée, et bénéficiant ainsi de son calme. Entre

l’espace de travail et l’espace domestique sont implantés le garage et une loge

de gardien. En étages, le corps principal est adossé au mitoyen arrière. Des

terrasses en décroché prolongent, ici et là, les chambres, mais la terrasse

principale, associée à un patio, occupe l’angle du bâtiment, au premier étage.

Elle est commandée par le vaste hall, dont le volume cubique, d’une double

hauteur, vient en retour, formant ainsi un L. Comme d’habitude dans l’approche

de Mallet-Stevens, ce sont les espaces intérieurs qui déterminent la volumétrie

et le dessin des façades. Les circulations verticales (l’escalier principal) et

horizontales (les galeries en étages) sont rejetées à l’arrière et distribuent

l’ensemble des pièces, alignées dans une même travée. Au premier étage, la

cuisine hérite d’une place inhabituelle, en façade sur la rue principale ;

la fluidité du hall et des espaces de représentation (la galerie, la salle à

manger, le salon) masque la trame constructive. Le deuxième est l’étage de la

demoiselle ; le troisième, plus vaste parce que couvrant le hall, est

dédié à l’appartement de Monsieur et Madame ; le dernier est celui des

domestiques. Comme avec ses clients, Mallet-Stevens fait appel à des créateurs

amis pour l’ameublement de certaines de ses pièces, se réservant l’aménagement

des espaces de réception et de son agence. La prépondérance donnée à

l’intérieur sur l’extérieur fait apparaître quelques failles dans la

composition. Ainsi, autant les proportions du hall sont élégantes, vues de

l’intérieur, autant la surface de ses hautes baies écrase la verrière, d’un

seul tenant, de l’agence. De même, si la terrasse en forme de proue, avec sa

partie protégée mais éclairée par un puits à ciel ouvert, est des plus

agréables lorsqu’on s’y trouve, en façade, son dessin laisse entrevoir des

maladresses : un linteau en ciment armé a beau reprendre en hauteur la

courbe de son pourtour, son accroche, d’un côté à une excroissance de la

cuisine, de l’autre au muret d’une terrasse, manque de maîtrise. Comme si

l’architecte, après avoir nié le traitement de l’angle de son bâtiment, s’y

essayait, mais seulement dans le registre de l’accessoire. À cette remarque

près, on peut dire que l’hôtel signale avec élégance la rue

Mallet-Stevens : légèrement en débord au-dessus de la porte d’entrée, un

volume alternant les vides des espaces vitrés et les pleins des allèges

maçonnées signale ce nouvel ensemble depuis la rue du Docteur-Blanche.

Après-guerre, l’édifice sera surélevé et les baies vitrées du hall dépouillées

des vitraux de Barillet, Le Chevallier et Hanssen.

Olivier

Cinqualbre

Hôtel

Mallet-Stevens, 1927.

Photographie

Marc Vaux, tirage original 22,7 x 16,1 cm / Centre Pompidou, Mnam-Cci,

Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens, don de M.J. Videlier Martel / © ADAGP,

2004, Paris

Hôtel

particulier de M. et Mme Mallet-Stevens, rue Mallet-Stevens, Paris, 1926-1927.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

RUE

MÉCHAIN, IMMEUBLE DE RAPPORT, PARIS, 1928-1929

Rue

Méchain, rien ne signale l’existence d’une construction de Mallet-Stevens, si

ce n’est, pour l’œil averti, en rez-de-chaussée d’un immeuble traditionnel, des

vitraux de Barillet, Le Chevallier et Hanssen occupant deux oculus de part et

d’autre de la porte d’entrée de l’immeuble, signée Jean Prouvé. C’est en

passant par cet immeuble, dont l’architecte n’a fait qu’habiller les parties

communes, que l’on accède, dans une cour plantée, à la réalisation de

Mallet-Stevens. Il s’agit d’une maison de rapport édifiée à la demande de Jean Deschamps,

le propriétaire. Une première demande de permis de construire, déposée le 14

janvier 1928, a essuyé un refus pour défaut de conformité et manque d’éléments1 (un

dépassement de gabarit, et l’absence d’ouvertures pour les pièces d’eau). La

seconde aboutit, et la construction est achevée l’année suivante. La maison de

rapport est en fait un immeuble locatif de 14 appartements. Deux sont en

duplex, dont un atelier. Mallet-Stevens implante son bâtiment en fond de

parcelle et lui donne une forme de «L» afin d’orienter l’une de ses façades au

nord et la seconde à l’est. Les deux ailes sont inégales : en proportion

de sa hauteur, celle du fond occupe une petite largeur, sur six niveaux ;

l’autre s’étend sur la profondeur du terrain et compte neuf niveaux. Au sommet

de chacune d’elles, les étages sont en retrait ou n’occupent qu’une surface

réduite, ce qui atténue l’aspect massif de l’édifice. Entrée et cage d’escalier

sont situées à l’articulation des deux ailes. Elles sont logées dans un immense

monolithe incrusté dans l’angle du bâtiment et fendu sur toute sa hauteur par

un vitrail qui en amplifie la verticalité. Cette «tour» est autant le pivot

central de l’immeuble que l’élément majeur de la composition. Avec les

toitures-terrasses, les fenêtres d’angle et les grandes baies horizontales, le

jeu des volumes et le rapport des pleins et des vides, Mallet-Stevens déploie

l’ensemble de son répertoire formel. Par l’intervention de ses collaborateurs

(Salomon, Prouvé, Barillet et associés), il recrée tous les attributs de la rue

Mallet-Stevens. Mais l’atmosphère est autre : il ne s’agit plus de maisons

particulières mais de logements collectifs, plus d’édifices autonomes et

unitaires mais d’un bloc de taille imposante. Le rapport au client est aussi

très différent. Il convient avant tout pour le maître d’œuvre de se montrer

réaliste et performant vis-à-vis d’un commanditaire. On peut, à cet égard,

noter qu’un des rares articles qui lui soit consacré ignore l’architecture de

cette réalisation mais évoque ses caractéristiques constructives et de second

œuvre – ossature en béton armée et remplissage en briques creuses, portes et

menuiseries de l’escalier en acajou, rampe en émaux de Briare – et insiste en

particulier sur ses prestations techniques : deux ascenseurs, dont un de

service, des salles de bains pourvues de baignoires encastrables, des murs

garnis de faïences pour les pièces d’eau, le vidage des ordures par

incinération, les fenêtres à coulisses, les terrasses aménagées en jardins, le

chauffage central et l’alimentation en eau chaude2.

Olivier

Cinqualbre

Immeuble

de rapport, rue Méchain, Paris, 1928-1929.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

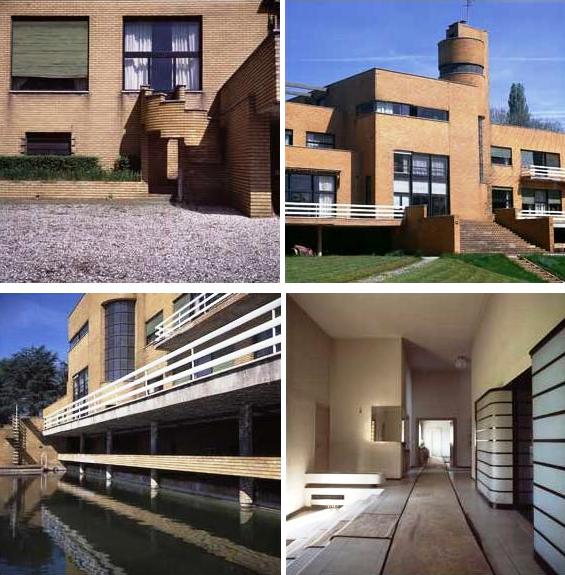

PROPRIÉTÉ

DE M.CAVROIS, CROIX, 1929-1932

Propriété

de M. Cavrois, Croix, 1929-1932.

Photographies

Véra Cardot et Pierre Joly, 1986 / Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque

Kandinsky, fonds Cardot-Joly / © ADAGP, 2004, Paris

VILLA

CAVROIS, LA CHAMBRE DES PARENTS

À

l’étage, l’appartement des parents est un chef-d’œuvre de l’esprit UAM.La

chambre, traitée en monochromie – murs beige très clair, sol revêtu d’un tapis

en laine naturelle blanche, rideaux et dessus de lit en satin beige – dégage

une impression de luxueuse élégance. Les meubles et les boiseries ont été

réalisés en palmier naturel verni – une essence de bois de placage qui connaît

dans les années trente une vogue éphémère, illustrée par les meubles d’Eugène

Printz. De longues enfilades occupent, en partie médiane, deux des murs de

cette vaste pièce. La plus grande, qui mesure deux mètres quarante, est pourvue

de portes en palmier, munies de poignées cylindriques sur plaques

rectangulaires en cuivre patiné noir, et d’un encadrement ivoire (dessus, côtés

et base). Une table à double plateau, dotée d’un casier à secret, est placée

devant le lit. Les fauteuils sont en palmier, à dossier et assise rembourrés,

initialement recouverts de satin blanc. Les pieds et les accoudoirs ont une

section rectangulaire ; leurs traverses latérales et leurs sabots, comme ceux

de la table, sont en métal teinté «canon de fusil». Face à la fenêtre, une

longue gorge réfléchissante apporte à cette chambre un éclairage confortable.

La tête de lit, également en palmier, comporte des chevets, celui de gauche

étant composé d’étagères, et celui de droite d’un cabinet cubique servant de

support pour le téléphone, avec des casiers permettant de ranger quelques

livres.

Jean-François

Pinchon

Villa

Cavrois. Fauteuil en bois de palmier de la chambre des parents.

Collection

particulière / © ADAGP, 2004, Paris

VILLA CAVROIS,

LA SALLE DE BAINS DES PARENTS

L’appartement

des parents est complété par une très exceptionnelle salle de bains,

aujourd’hui anéantie. Le volume de la pièce, la sophistication des équipements,

le choix des matériaux, son esthétique moderniste en font un ensemble sans

équivalent, à une époque où ce type d’agencement retient toute l’attention des

architectes et des décorateurs et donne lieu à d’époustouflantes compositions,

tant en Europe qu’aux États-Unis. La presse ne s’y trompe pas, qui publie largement

les dessins et les photographies de cette salle de bains1.

Le

traitement du sol différencie les zones de ce vaste volume, qui occupe toute la

largeur de la villa – la zone réservée aux ablutions recevant un pavement de

marbre blanc tandis que celle dévolue aux soins de beauté et à l’habillement

est revêtue de moquette noire à pois blancs. Une simple marche et un meuble

architectonique en marbre et cuivre chromé, placé en épi, dissocient ces deux

zones. Dans la zone humide, une cabine de douche circulaire, aux dimensions

généreuses, occupe l’angle droit de la pièce. Revêtue, à l’extérieur, de marbre

blanc, et plaquée, à l’intérieur, d’émaux de Briare également blancs, elle est

fermée par une porte en verre incurvée. Une baignoire plaquée du même marbre

lui est accolée. À proximité, l’installation d’une balance a été

particulièrement étudiée. Son large cadran cerné de cuivre chromé a été intégré

à la cloison de la douche, et sa bascule dissimulée sous la moquette. Les

armoires de lavabos ont été réalisées, dans le même matériau, par les

établissements Anconetti. Au centre de la zone moquettée, une spectaculaire

table à étages en marbre blanc et à montants tubulaires en cuivre chromé,

longue de plus de trois mètres, permet de disposer ses effets personnels. Comme

les tabourets, inspirés d’un modèle de Pierre Chareau, les portes des placards

intégrés sont laquées blanc.

Située à

l’extrémité du bâtiment, cette salle de bains est baignée de lumière :

fenêtres d’angles, petites baies et portes vitrées l’éclairent sur trois côtés.

Par la croisée ouvrant sur un balcon, on a vue sur la piscine, en contrebas et,

au-delà, sur le parc.

Jean-François

Pinchon

15

SQUARE VERGENNES, MAISON ET ATELIER DU MAÎTRE-VERRIER BARILLET, PARIS,

1931-1932

Louis

Barillet abandonne en 1932 son atelier de la rue Alain-Chartier, devenu trop

exigu et incommode depuis que ses activités ont pris de l’ampleur, pour

s’installer au 15 square Vergennes, dans des locaux spacieux et fonctionnels

conçus par Mallet-Stevens. Ce projet s’inscrit tout naturellement dans la suite

d’une longue collaboration entre les deux hommes, amorcée au lendemain de la

Grande Guerre. L’exécution des vitraux et mosaïques s’incarne dans une suite

d’opérations précises et ordonnées qui aboutit à la production d’objets. Cette

suite logique conditionne l’établissement du programme. Au-delà du parti

fonctionnel, la construction exprime un double caractère symbolique. D’une

part, alors même que la construction se situe en période de crise économique,

elle manifeste la réussite sociale et financière de l’entreprise, alors à

l’apogée de sa notoriété. D’autre part, le choix de l’architecte proclame

l’engagement de son commanditaire dans le camp des modernes, celui de l’UAM.

Au

premier regard, l’omniprésence du verre sous toutes ses formes – vitrail,

verrière, fenêtres filantes – affirme l’importance extrême qui a été accordée

par l’architecte à la lumière. L’agencement des éléments constitutifs de

l’édifice traduit l’organisation fonctionnelle du plan1. Dans la

partie centrale du bâtiment, le rez-de-chaussée est consacré à l’atelier de

mosaïque et aux fours destinés à la cuisson des grisailles. Une large porte

permet le passage des livraisons de matériaux (verre, marbre), stockés dans la

réserve du sous-sol, et l’expédition des vitraux et des mosaïques terminés. En

étage, une immense verrière éclaire les espaces réservés au travail du

vitrail : au 1er, un atelier de découpe et de sertissage du

verre, et sur deux niveaux, aux 2e et 3e, les ateliers où

sont exécutés les dessins en vraie grandeur (cartons, choix des verres,

assemblage provisoire, peintures des grisailles) et où sont présentés les

vitraux, que l’on installe sur une armature réglable au devant de la verrière

pour juger par transparence de leurs effets plastiques. Une galerie en pourtour

de l’atelier, éclairée par la cour intérieure, abrite les services d’archives

et un laboratoire photographique. Les bureaux attenants aux ateliers sont

installés dans une aile courbe en saillie. Ateliers et bureaux sont réunis, à

chaque étage, par des vestibules donnant accès à l’ascenseur monte-charge et à

la cage d’escalier, dont l’éclairement est assuré par une étroite verrière

occupant toute la hauteur au-dessus de la porte d’entrée. Ce vitrail réalisé

dans la technique du «verre blanc» se signale comme une enseigne des activités

de l’atelier. En retrait derrière une terrasse, le dernier étage est réservé à

l’appartement du maître-verrier.

Afin

d’organiser les postes de travail, l’espace est libéré des structures porteuses

par l’emploi du béton armé, qui permet de concevoir des planchers lourdement

chargés sur des portées importantes. Les descentes de charges sont reportées au

maximum en périphérie de la construction, libérant ainsi de toute contrainte la

distribution des espaces. L’orientation de la façade principale au nord fournit

une lumière uniforme, favorable au travail du vitrail, mais pour répondre au

manque de clarté en fond d’atelier, Mallet-Stevens ménage une cour intérieure

mitoyenne au sud de la parcelle, qui lui offre la possibilité d’ouvrir des

fenêtres au sud et à l’ouest. De même, la partie en saillie correspondant aux

bureaux isole et protège la grande verrière de la façade principale des ombres

portées par le bâtiment mitoyen et procure aux bureaux une orientation à l’est.

L’inscription

du vitrail dans la façade illustre ce que Mallet-Stevens définit comme une

relation heureuse entre les deux disciplines : «Quand l’architecte voit

dans l’espace des volumes bien ordonnés, le peintre-verrier trace des lignes et

oppose des couleurs heureuses. Phénomène curieux que celui qui unit si

étroitement deux branches de l’art pourtant si différentes2.» Ce

vitrail au caractère monumental décrit les activités de l’atelier, dont chacune

est symbolisée par une ville emblématique : Chartres figure le vitrail,

personnifié par un souffleur de verre, Ravenne, la mosaïque, sous les traits de

l’impératrice Théodora, et Athènes (incarnée par la déesse Athéna), les

fondements de la culture occidentale. La représentation, qui mêle motifs

abstraits et figures géométrisées, joue sur la variété des verres industriels

imprimés, translucides ou noirs, opales, beiges et rosés, et des miroirs montés

double face. De ce fait, la paroi devient vivante : le vitrail se lit et

s’admire de l’intérieur comme de l’extérieur, de jour comme de nuit. «Il est du

reste fort captivant d’orchestrer ces réfractions et d’harmoniser dans cette

lumière blanche les subtilités de demi-teintes renforcées de valeurs qui nous

sont données par le miroir et qui peuvent aller jusqu’au noir pur3.» À

l’intérieur, Louis Barillet a installé entre l’atelier et le vestibule un autre

vitrail (une Histoire de Psyché4) traité dans un esprit plus

intimiste. Le travail de la mosaïque est également présent, avec un motif

décoratif sur les thèmes de la chasse ou de la nature, incrusté dans le

revêtement de sol en granito de chacun des paliers de vestibule. Par la

justesse des réponses qu’il donne à un programme très technique, Mallet-Stevens

offre à Louis Barillet plus qu’un simple atelier.

Maison

et atelier du Maître verrier Louis Barillet, 15 square de Vergennes, Paris,

1931-1932.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

LA

CASERNE DE POMPIERS DE LA RUE MESNIL, PARIS, 1936

«Poste de

sapeurs-pompiers, par Mallet-Stevens : la rencontre peut paraître

singulière ; pour moi, je n’en tire point d’ironie ; j’estime

significatif, bien plutôt, qu’un des architectes qui appartient à notre gauche,

et à qui l’on a tant reproché ses tendances, vienne d’être demandé par une

ville pour élever un de ses bâtiments publics», écrit Emmanuel de Thubert dans

les colonnes de La Construction moderne1. La caserne de pompiers de la rue

Mesnil est effectivement la première commande publique qui échoit à

Mallet-Stevens2. Et le critique de Beaux-arts de

surenchérir : «Cet architecte a déposé là un excellent pavé dans la mare à

grenouilles de l’Administration. On l’en loue. Le temps était venu de donner

aux pompiers, munis de pompes automatiques et de voitures aérodynamiques, une

demeure digne des équipes actuelles. Mallet-Stevens l’a compris. Il a pensé que

les pompiers pouvaient, en somme, avoir une maison qui n’ait rien de pompier et

ne s’est point cru obligé de revêtir sa caserne de l’uniforme de laideur

officiel3.» Si le commentateur montre un tel

enthousiasme pour cette réalisation, c’est en raison de l’adéquation entre le

programme établi par le corps des sapeurs-pompiers et l’architecture

proposée : une organisation rationnelle malgré une parcelle en profondeur,

une esthétique nouvelle pour ce type d’équipement, moderne en ce qu’elle n’est

que fonctionnelle, pratique et efficace.

La

caserne regroupe trois entités : le poste de secours proprement dit, le

logement de la «troupe» et les appartements des ménages. Au rez-de-chaussée se

trouvent le garage des véhicules et, dans son prolongement, une cour et un

gymnase ; au 1er étage, donnant sur la rue, les bureaux des

officiers et le poste téléphonique. La troupe a son réfectoire à ce même étage

et ses dortoirs au deuxième. Les logements des familles sont, quant à eux,

répartis, à raison de quatre par étage, sur les niveaux supérieurs d’un

immeuble en «L» longeant la cour, depuis l’arrière de la parcelle jusqu’à la

rue. Trois entités, trois entrées distinctes sur la rue : au centre, les

grandes portes de la remise et, de part et d’autre, l’entrée de la troupe et

celle des appartements privatifs. La spécificité fonctionnelle devant être la

rapidité d’intervention, l’architecte a prévu des portes basculant

horizontalement, à commande électrique, une façade légèrement en retrait afin

de faciliter la manœuvre des véhicules – ceux--ci étant, de surcroît, placés au

plus près de la rue –, et une distribution des espaces permettant d’y parvenir

au plus vite. «Cette construction connaît la quatrième dimension : le

temps », écrit le critique de Beaux-Arts. L’édifice est aussi pourvu de

nombreux éléments de confort et de détails intérieurs qui innovent, pour ce

programme combinant espaces de travail et cadre de vie. Tous les appartements

ont un balcon, et la terrasse supérieure est aménagée pour les enfants. Les

différentes zones sont identifiées par leur couleur : le rouge pour la

partie technique, le gris et le blanc pour la troupe, et une couleur propre à

chaque étage des logements. Le béton de la façade a été bouchardé pour le

rendre plus agréable à l’œil. Les problèmes d’hygiène et d’entretien ont été

pensés d’emblée, d’où l’emploi abondant de carreaux vernissés blancs en revêtement,

et le soin apporté aux installations collectives. Dans un compte rendu des plus

exhaustifs, publié dans la revue belge La Technique des travaux4, Ch.

Roset, ingénieur des arts et manufactures, va jusqu’à relever un astucieux

dispositif pour maintenir les baies ouvertes sans battement, et conclut en

soulignant que la réalisation complète de l’immeuble n’a pas atteint le budget

prévu. Quant à L’Architecture d’aujourd’hui, elle offre à ses lecteurs,

à côté d’une présentation classique alliant texte descriptif et documents

graphiques, un reportage photographique inusité : une visite complète de

la caserne, à travers un kaléidoscope de vignettes5. Toutes

les revues ouvrent néanmoins sur la même photographie en hauteur de la façade

principale, où l’on peut reconnaître les signes les plus marquants de la

proposition de Mallet-Stevens : la silhouette du bloc technique, avec sa

grande baie filante, l’avancée du bâtiment en «L» sur la rue et ses balconnets

superposés en saillie, et, enfin, reliant les différentes parties de la

composition, une tour abritant l’escalier de secours de l’immeuble, dont le

dessin donne à l’ensemble son dynamisme, et à cet équipement son symbole.

Olivier

Cinqualbre

Caserne

de pompiers, rue Mesnil, Paris, 1936.

Photo

Centre Pompidou, Georges Meguerditchian, 2004 / © ADAGP, 2004, Paris

Caserne

de pompiers, rue Mesnil, Paris, 1936. Entrées.

Cliché

Marc Vaux / Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux / © ADAGP,

2004, Paris

Caserne

de pompiers, rue Mesnil, Paris, 1936. Immeuble des ménages.

Cliché

Marc Vaux / Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux / © ADAGP,

2004, Paris

EXTRAIT

DE LA PUBLICATION

ROBERT

MALLET-STEVENS : L’ŒUVRE COMPLÈTE… À CE JOUR

Olivier

Cinqualbre

Vendredi

18 novembre 1938 : dans les salons de la société du Fibrociment de Poissy, rue Chaptal, à

Paris, d’éminentes personnalités de l’architecture participent à une soirée,

immortalisée par un photographe. Au centre d’un des clichés, Robert

Mallet-Stevens, entouré de Le Corbusier, à sa droite, et d’Auguste Perret, à sa

gauche1. Aux nœuds papillons très

professionnels de ses confrères, il a préféré une élégante cravate sombre.

L’ambiance est détendue et réunit pour un instant les trois ténors du mouvement

moderne français : Perret affiche une bonhomie de patriarche,

Mallet-Stevens fixe l’objectif et esquisse un sourire discret ; Le

Corbusier, le regard tourné vers lui, vient peut-être de lancer une des petites

phrases dont il a le secret, déclenchant ces réactions. Sur un tirage qui n’a

pas été recadré, on reconnaît dans l’assemblée André Bloc, Pierre Chareau et un

dernier personnage, sans doute M. Hugonnet, appartenant à la société invitante2. Sur un

autre cliché apparaît la vedette du jour, Édouard Menkès, qui vient de recevoir

le premier prix du 7e concours de L’Architecture d’aujourd’hui.

Cette

cérémonie et les photographies qui en témoignent fournissent plusieurs entrées

par lesquelles entamer un récit sur la carrière de Mallet-Stevens. Elles

montrent de manière éloquente sa place sur la scène architecturale, car, en

l’absence de quelques autres grands noms – dont Tony Garnier pour la génération

précédente et André Lurçat pour la sienne –, il occupe, ici et à ce moment, la

position véritable qui lui revient dans le mouvement moderne : celle d’un

de ses chefs de file et protagonistes de la première heure. […]

Mais ce

souvenir n’est qu’un prétexte qui nous permet d’expliciter le cadre de notre

travail. Car, au contraire de Le Corbusier et des frères Perret, Mallet-Stevens

n’a pas laissé de fonds d’archives. Cette absence explique en partie la rareté

des manifestations qui lui ont été consacrées. […]

Quant à

Mallet-Stevens, il était de notoriété publique que l’architecte avait décrété

la destruction de ses archives à sa disparition, mais nous ne pouvions nous

résoudre à une telle fin. Malheureusement, le premier résultat de notre travail

d’investigation fut la confirmation par un témoin de ce qui n’était jusque-là

qu’un récit familial7. Si cette volonté de ne pas laisser

de documents par devers lui est ainsi établie, on demeure néanmoins dans

l’ignorance de ses raisons : considérait-il que son œuvre bâtie – telle

que réalisée – était la seule qui méritât considération ? On n’a pas non

plus d’information sur le moment où le fait a été accompli – quelques années

plus tard, une fois écoulés les délais de rigueur pour des garanties

d’ouvrages, ou par nécessité de libérer les lieux8? Sans

doute, aussi, ne prêtait-on guère attention à ce type d’archives à l’époque, à

la sortie de la guerre, ce qui leur laissait peu de chances de survie.

Dès lors,

il ne restait plus qu’à mener notre enquête. À défaut d’un fonds constitué, il

fallait trouver d’autres sources, indirectes ou fragmentaires. Croiser les différentes

sources, publiques et privées, manuscrits et imprimés, photographies et

bâtiments.

Jusque

dans les années soixante-dix, les historiens étaient relativement démunis pour

retracer cette carrière. Ils disposaient de deux ouvrages : l’un édité par

Massin en 1930 – dont la préface et les multiples contributions cachent

difficilement le fait que la publication a été menée par l’architecte –,

l’autre signé par Léon Moussinac en 1931, les deux dressant une liste des

réalisations s’arrêtant à ces dates, malheureusement fort proches9.

D’articles parus dans des revues de l’époque. De notices nécrologiques, où

alternent hommages convenus et témoignages de sympathie. D’un ensemble de